Wie wir erfahren haben, hat es der Kreistag des Landkreises Gütersloh abgelehnt zukünftige eine Beteiligung an den Betriebskosten der „Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne“ zu übernehmen. Der Fortbestand der Gedenkstätte ist damit gefährdet. Der Historische Verein Arkod.M e.V. , der sich mit dem Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener, die während des zweiten Weltkriegs in deutsche Gefangenschaft geraten sind, beschäftigt, hat diese Entscheidung mit Trauer und Empörung zur Kenntnis genommen. Die Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne war in den vergangenen Jahrzehnten einer der wichtigsten Erinnerungsort in ganzem westdeutschen Raum.

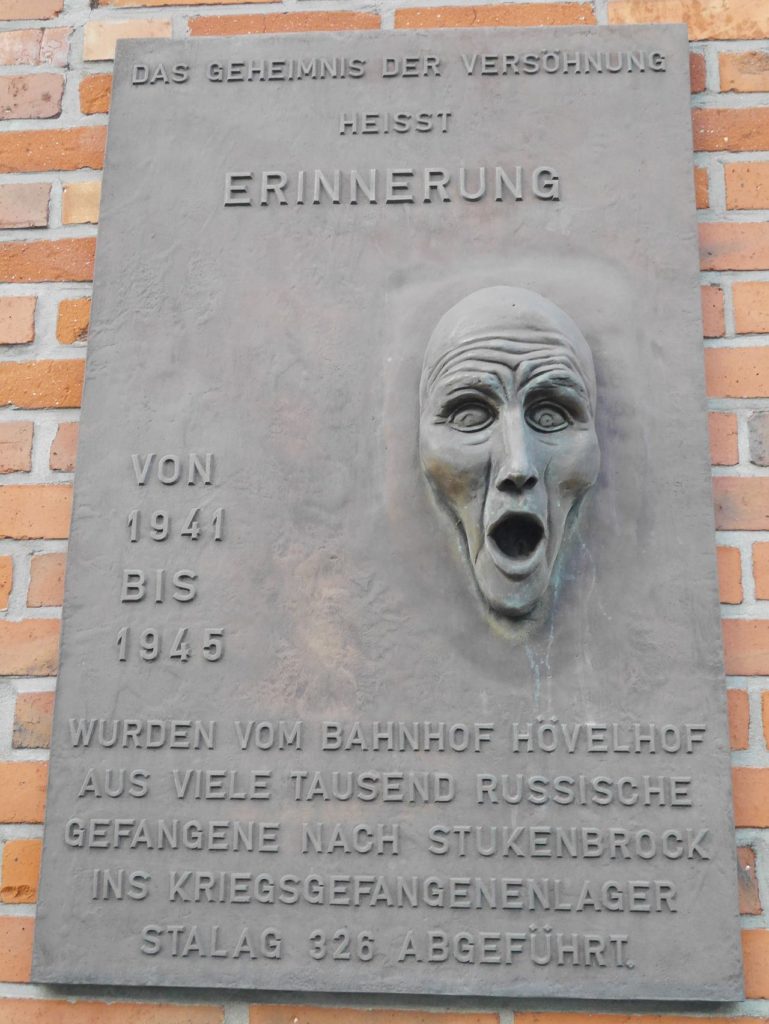

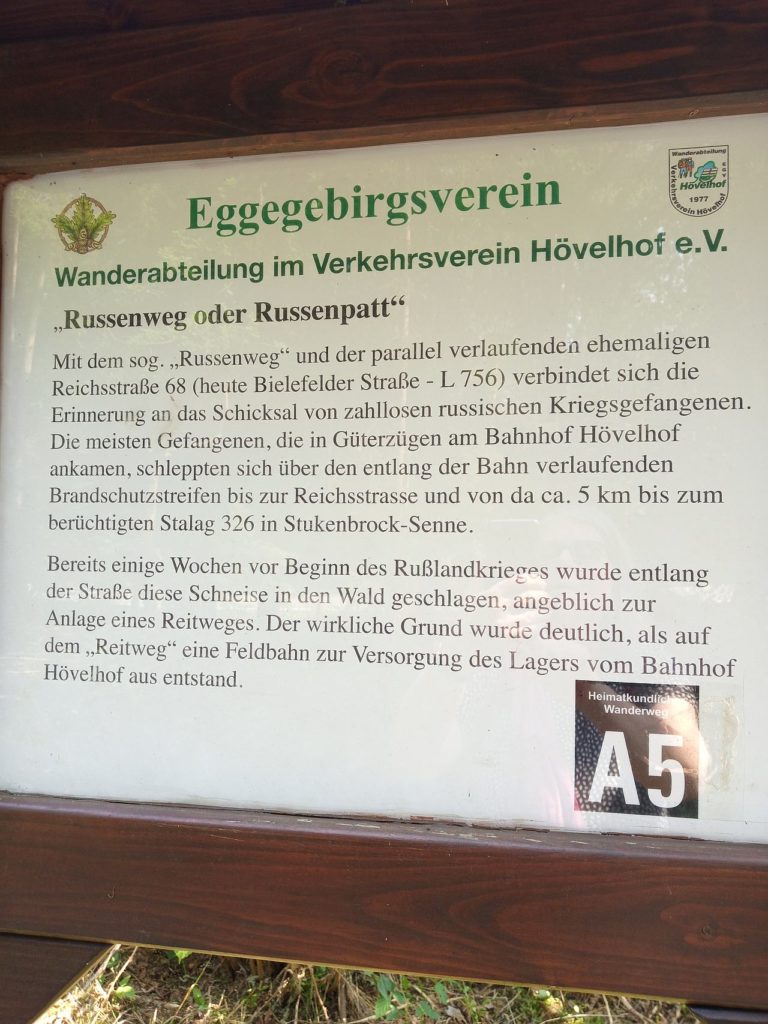

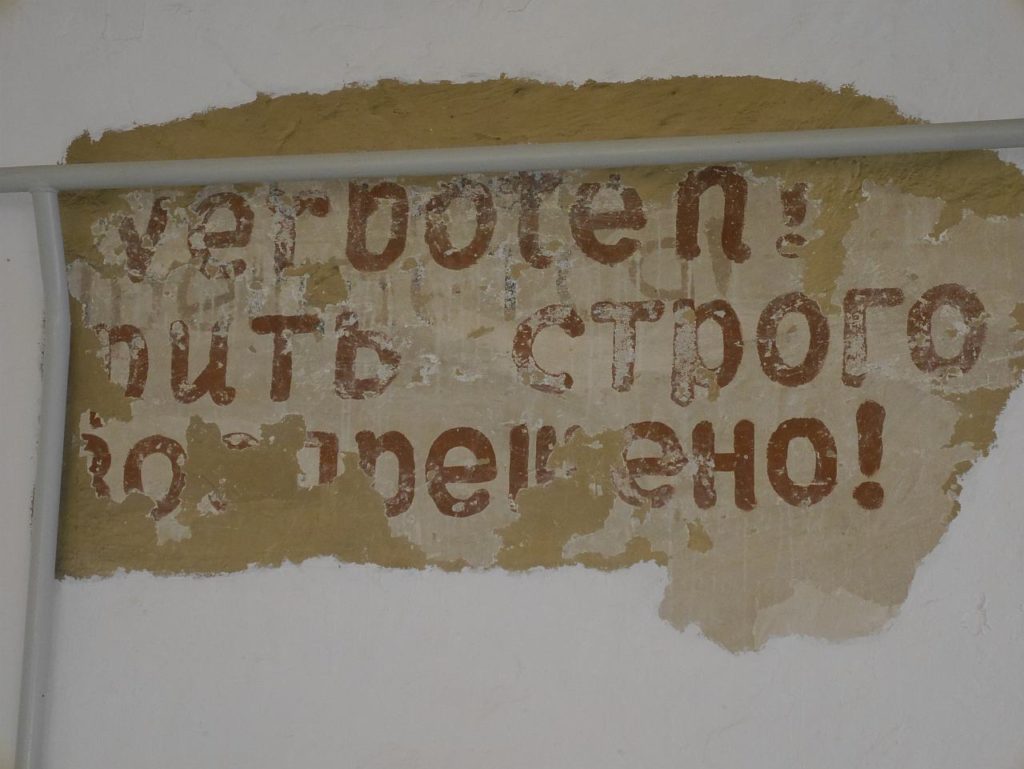

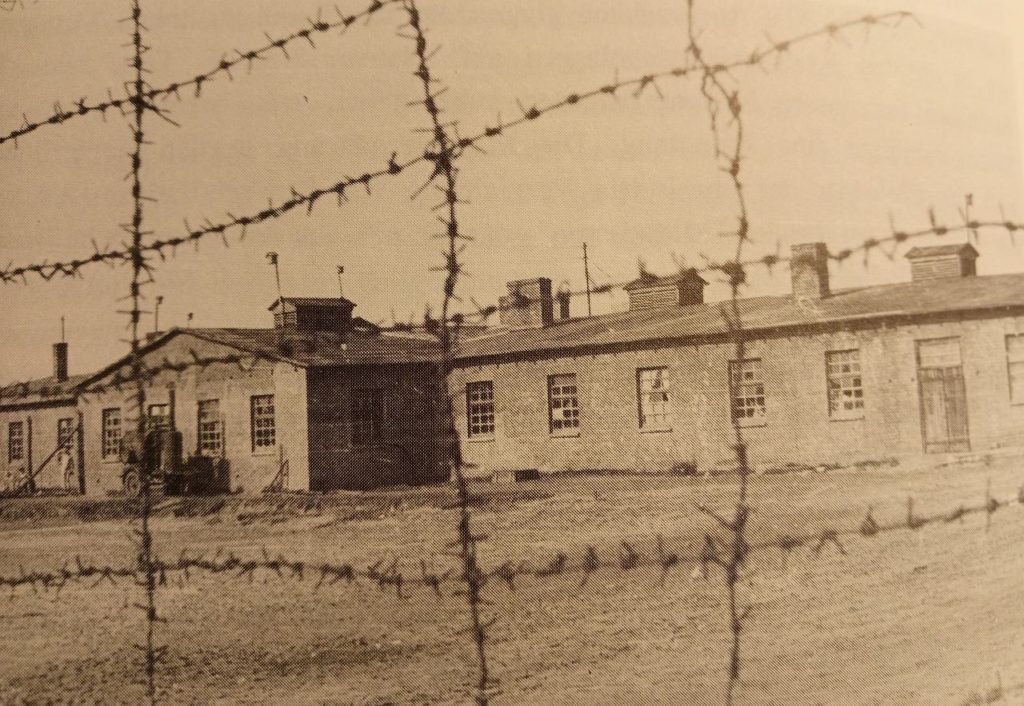

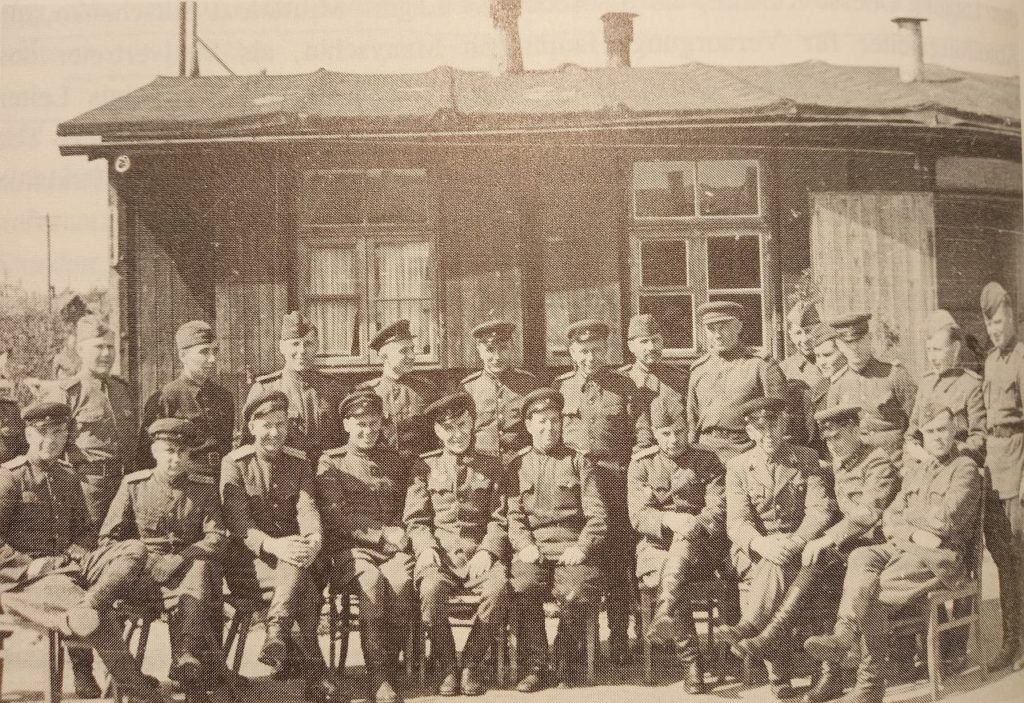

Während des 2. Weltkriegs war das Stalag 326 (VI K) Senne im Westen Deutschlands das größte Registrierungslager insbesondere für sowjetische Kriegsgefangenen. Es war darüber hinaus ein Ort an dem Kriegsgefangenen verschiedener Länder gequält und getötet wurden. In Nordrhein-Westfalen gehört es heute zu den wenigen Orten an denen Originalgebäude der Mannschaftsstammlager (Stalag) erhalten geblieben sind. In diesen Gebäuden befindet sich die Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne, die mit einem beispielhaften bürgerschaftlichen Engagement betrieben wird. Dort befindet sich neben einer Ausstellung auch ein Archiv mit Dokumenten. Die Gedenkstätte ist daher von großer Bedeutung für die Erinnerungsarbeit. Während des 2. Weltkriegs gab es in den Wehrkreisen der deutschen Wehrmacht eine große Zahl von Kriegsgefangenenlagern. An sehr vielen Orten sind nicht nur die Gebäude der Lager verschwunden, sondern auch die Erinnerung an die Lager und die Menschen, die hier gefangen gehalten wurden. Insofern ist die Gedenkstätte Stalag 326, die sich in den letzten erhaltenen Gebäuden des Stalag 326 befindet, ein wichtiger Ort der Erinnerung. Sollte ein solcher Eckstein fallen, hat das Auswirkungen auf die Gedenk- und Erinnerungsarbeit in unserem Land.

Unsere Forschungen über verschiedene Arbeitseinsätze und Arbeitskommando von sowjetischen Kriegsgefangenen und verschleppten Zivilisten zeigen geraden die Verbindung zwischen Stalag 326 und anderen Lagern in Westdeutschland. Das Stalag 326 (VI K) Senne war ein Registrierungs- und Musterungslager für Kriegsgefangene. Die als arbeitsfähig befundenen Kriegsgefangenen wurden von hier aus in die Kriegsgefangenenlager im Ruhrgebiet, in die Stalags VI A Hemer und VI D Dortmund, gebracht und von dort in die Arbeitskommandos der Rüstungsindustrie, der Zechen und Stahlwerke. Bereits im Herbst 1941 brachte man die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem Stalag 326 (VI K) in das Stalag VI D nach Dortmund.

Einer dieser Kriegsgefangenen war Nikolai Nowikow. Er stammte aus dem Gebiet Leningrad. Als er am 11. Juli 1941 in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet, war er 32 Jahre alt. Am 16. Oktober 1941 kam er im Stalag 326 (VI K) in der Senne an und wurde dort registriert . Man brachte ihn dann nach Dortmund in das Stalag VI D an der Westfalenhalle. Dort sollte er mit anderen Gefangenen das Lager C aufbauen. Er starb am 6. November 1941 im Stalag VI D und wurde am 11. November auf dem Internationalen Friedhof am Rennweg in Dortmund begraben.

Ab Herbst 1942 wurden im Ruhrgebiet und Westfalen sowjetische Kriegsgefangene in großer Zahl eingesetzt. Dies geschah auf Verlangen von Vertretern des Ruhrbergbaus und der Stahlindustrie, denn durch die zunehmende Einberufung von Männern zur Wehrmacht bestand ein großer Arbeitskräftemangel.Das Stalag 326 (VI K) Senne wurde nun im Lagersystem der Wehrmacht einer der wichtigsten Ort im Westen Deutschlands für die Registrierung, Musterung und Verteilung von Kriegsgefangenen zur Zwangsarbeit im Ruhrgebiet, in Westfalen und im Rheinland.

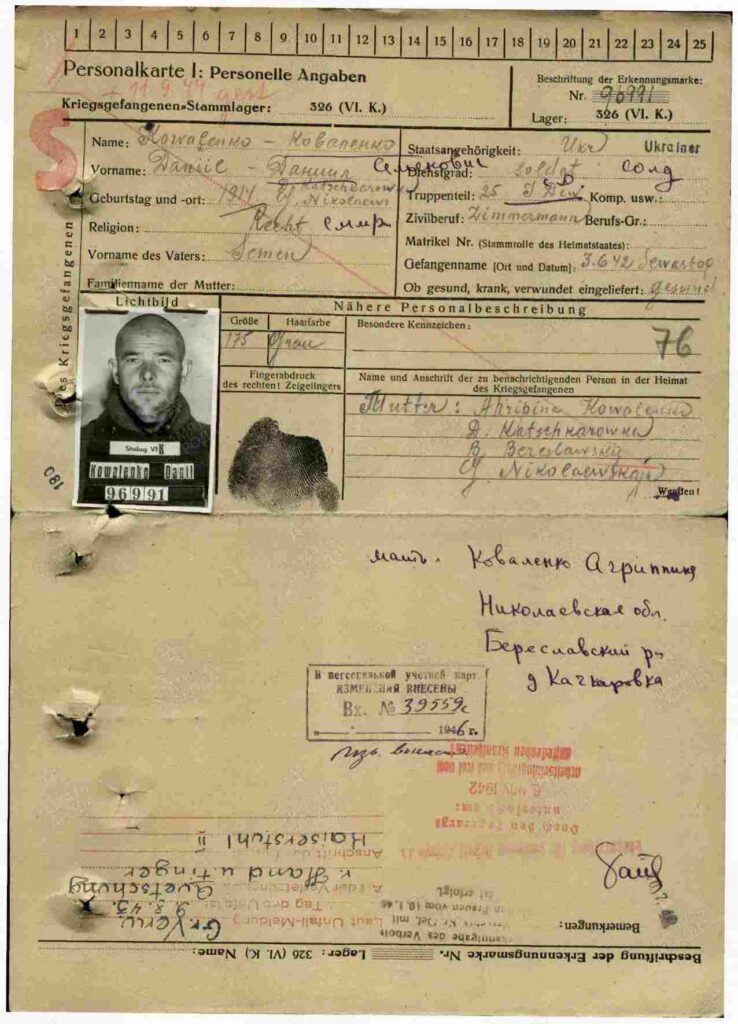

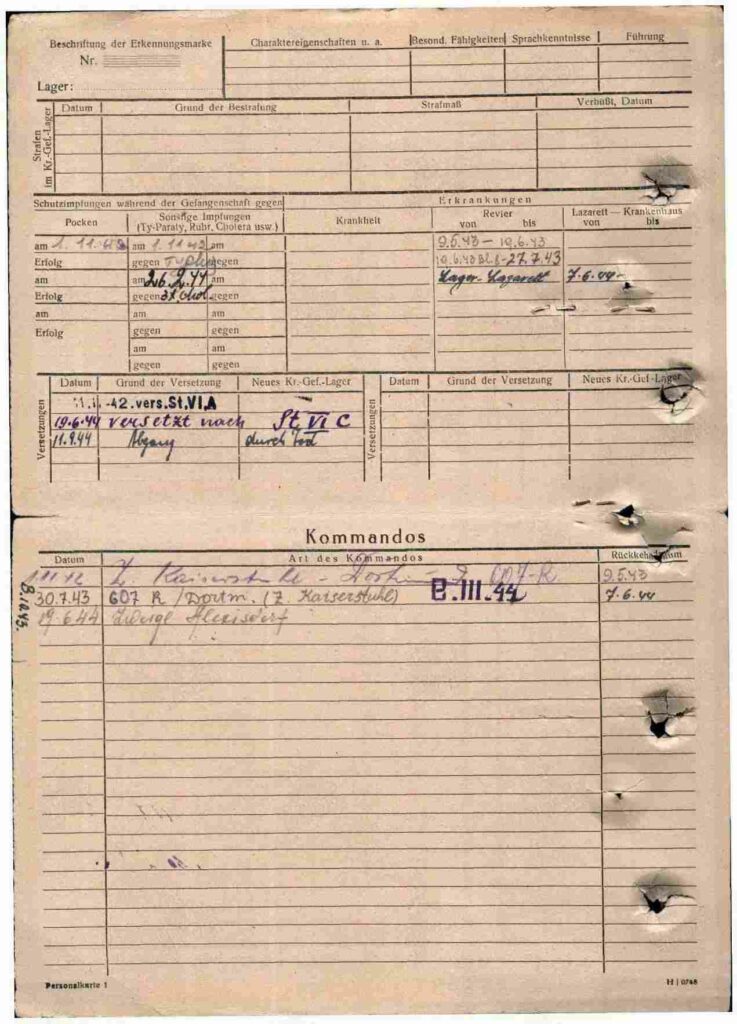

Der sowjetische Kriegsgefangene Daniil Kowalenko geriet am 3. Juni 1942 bei Sewastopol in deutsche Kriegsgefangenschaft. Er wurde im Stalag 326 (VI K) Senne registriert. Man brachte ihn am 11. November 1942 in das Stalag VI A nach Hemer und am 1. Dezember dann in ein Arbeitskommando nach Dortmund auf die Zeche Kaiserstuhl. Nachdem er durch die schwere Arbeit auf der Zeche arbeitsunfähig und krank wurde, kam er am 19. Juni 1944 ins Emsland, in das Stalag VI C Bathorn, wo er kurze Zeit später starb.

Die Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne erforscht seit vielen Jahren das Leben und Leiden der Kriegsgefangenen. Durch ihre Arbeit ist sie für viele Menschen ein wichtiger Ort der Erinnerung geworden. Bis heute wenden sich Familien vom umgekommenen Kriegsgefangenen mit Anfragen an die Gedenkstätte, bis heute betreut die Gedenkstätte diese Familien.

Mit ihrer Arbeit hat die Gedenkstätte seit mehreren Jahrzehnten in der Region, im Westen Deutschland und weit darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungsarbeit geleistet.

Wie Gedenkstätten der KZs Buchwald, Mauthausen oder Auschwitz über den Ort hinaus wirken und den Besucher*innen die Verbrechen der Nazis in Erinnerung bringen, so leistet auch die Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne einen Beitrag zur Gedenk- und Erinnerungsarbeit. Dies könnte sie umso mehr durch die größeren Möglichkeiten nach der geplanten Neukonzeption und Erweiterung.

Die Gedenkstätte muss erhalten bleiben und erweitert werden, da sie für die Erinnerungsarbeit ein Eckstein ist. Auf diesem Grund bitten wir den Kreistag des Kreises Gütersloh noch einmal dieses Thema zu diskutieren und erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Dortmund, 4. Oktober 2023